La poética de los puertos escondidos. Acercamiento a un libro inédito de Luis Miguel Rodríguez.

La poética de los puertos escondidos.

Aproximación a un libro inédito de Luis Miguel Rodríguez .

Por Miyer Pineda

Debió ser a finales del siglo XX; Rogelio Echavarría fue uno de los jurados en el Concurso Departamental de Poesía de Boyacá, organizado por el CEAB en alguno de esos años. El CEAB, ese espacio creado con la mejor voluntad del mundo para defenestrar la literatura que se hace en el departamento. Me disculparán, pero son pocos los buenos libros que han sido premiados en ese concurso, porque quienes toman las decisiones nunca han podido entender que los jurados tienen que ser escritores y poetas con trayectoria, y que esto, a su vez, implica tener una obra madura, seria, reconocida en el respectivo campo; tampoco han logrado comprender, que si siguen nombrando personajes que no tienen idea de lo que implica crear, la poesía -ya volviendo al tema- que nace en esta tierra, jamás progresará, evolucionará.

El Transeúnte entregó su veredicto; y si la memoria no me falla, en

ese documento escrito a máquina, estaba el nombre de los finalistas que

encontró, y entre los que brillaba Puerto

Escondido, el libro de poemas de Luis Miguel Rodríguez.

Tuvimos que esperar la

publicación del libro ganador para interrogar sobre las razones por las cuales

no le dieron el premio a Luis Miguel; por supuesto, no se encontraron por

ninguna parte; resultaba evidente que quedaba en el aire una sospecha. No es

que el Transeúnte se haya prestado

para eso, pero, seguramente, en el conciliábulo final, el regionalismo sacro,

impidió que se premiara un libro que, a todas luces, merecía recibir el premio.

El que ganó era bueno, pero era mucho mejor Puerto

Escondido, un libro cuya génesis es el departamento de Córdoba, pero que

nace y se concreta en los pasillos de la UPTC, desde donde se evoca la magia de

los ancestros para descifrar lo que queda del mundo.

Sin embargo, la carta del

gran Rogelio Echavarría era el verdadero premio. Debe estar enmarcada y colgada

en alguna habitación que comienza a ser desmantelada por las hormigas; o debe

estar entre los libros, en una edición de Borges o de algún poeta que haya

cantado la planicie caribeña desde el interior del país, o debe estar entre las

páginas de un libro de Quasimodo, de donde el poeta “y sus andrajos de

miseria”, toma los versos que le sirven como epígrafe, de umbral, de muelle al

puerto escondido que abre las puertas para invitarnos a testimoniar la

imponencia de su saga.

Los amigos, desde la

distancia, recordamos la sonrisa y el humor de Luis Miguel; sus apuntes finos

cada vez que se tallereaban los textos o se analizaba algún pasaje literario.

Su deambular de dandi con paraguas bajo el brazo por las calles de la fría

Tunja, tan cercana pero tan lejana del movimiento literario bogotano, poderoso

y cerrado, desde dónde irradiaba hacia la periferia el canon de lo aceptable en

el campo cultural.

|

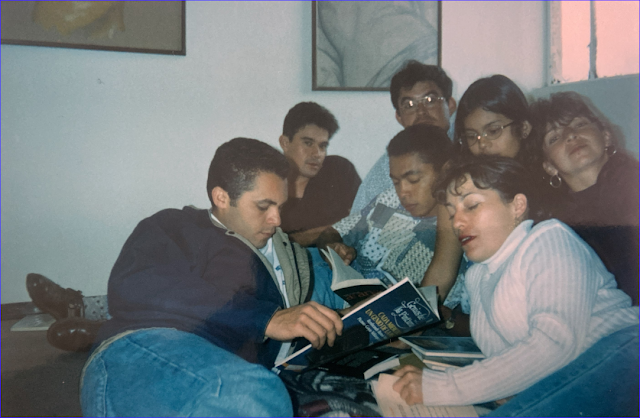

| Luis Miguel Rodríguez |

No alcancé a llegar a

tiempo para el Tibiri-Tabara; ese barcito mítico fundado por el poeta, donde

estudiantes, docentes y amigos se reunían a tomarse algunos tragos, escuchar

buena música y tertuliar. Al final quebró por tanto afecto y tuvo que cerrarse,

pero, a veces, resurgía en las conversaciones, mientras se leían poemas o se

procedía al ritual del reencuentro en cafeterías o caminos. Quizás una de las

imágenes más icónicas que marcaron lo que significó Si mañana despierto, en

tiempos de Luis Miguel Rodríguez, fue la asistencia a los recitales que tan

valientemente programaba el maestro Guillermo Velásquez Forero, cuando

trabajaba, en lo que entonces era el Instituto de Cultura y Bellas Artes de

Boyacá (ICBA), dirigiendo el área de Literatura; allí escuchamos a los grandes

y allí estábamos entre el público, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón.

Antes de mi llegada al grupo, en esos días límite, en los que me aceptaron como

uno más, escuchamos a José Manuel Arango leer sus poemas, pausado, con su

acento seco y antioqueño, bañado por el tiempo y el reposo entre montañas y

versos aplacados y distintos. Escuchamos al poeta Arango y me fui a clase en la

universidad – a veces tanto juicio es torpeza porque debí haberme quedado como

un groupie más del poeta-; ya de regreso, caminando en la noche por la Plaza de

Bolívar, vimos a José Manuel Arango y a Luis Miguel Rodríguez, abrazados y

ebrios y felices como si encarnaran con sus pasos sus poemas.

Poetas importantes han

señalado que Arango era más bien un poeta silencioso, parco, indiferente a una

cotidianidad frívola; y, tal vez, por eso mismo, fue genial la imagen de verlo

salir feliz de alguno de los bares del centro de Tunja, abrazado fraternalmente

con Luis Miguel Rodríguez y con Jorge Eliécer Ordóñez, luego de compartir unas

buenas copas de aguardiente líder. Tal vez el poeta Arango evocó esa ciudad en

la que habitó y en la que también urdió cicatrices y felicidad; muchas veces

pasamos por el frente de la casa en la que vivió, emulando a Emily Dickinson, a

Whitman, a William Carlos Williams. A lo mejor si Luis Miguel hubiera continuado

por este rumbo de la poesía, alguno de sus libros habría sido presentado por el

inmenso poeta de El Carmen de Viboral, siguiendo así esa estrella tejida por

grandes poetas colombianos: Ordóñez, Echavarría y Arango, guerreros frente a

las murallas de Troya, junto al poderoso Héctor, domador de Caballos.

Quizás por esta razón, Puerto Escondido comienza con una

evocación de las hormigas, invisibles y estrafalarias, porque el autor

comprendió que aún las dirige el poderoso Aquiles, y porque el poeta señala que

nuestro universo prescindible se desarrolla mientras se libra en este mismo

momento la Guerra de Troya, y Helena pide a los dioses desde las murallas, la

salvación del pueblo que la ha acogido.

Los poetas pertenecen a

esa raza de los mirmidones y por eso dan comienzo a la saga; total -como en el bolero favorito de

Luis Miguel[1]-,

cada poeta canta los sucesos de su Hélade. En el poema de Rodríguez, pesa el

encuentro con el dios porque se explica la demencial labor de construir otro

mundo; Zeus se convierte en hormiga para seducir a Eurimedusa; ahora las

hormigas, sagradas, se llevan todo porque están construyendo otro mundo con lo

que encuentran en éste:

HORMIGAS

“… en larga caravana, las hormigas se van

masticando el verano”

Omar Aramayo

Nadie tiene

hormigas por mascotas

Invisibles

Estrafalarias

trazan un camino

entre su universo y la casa

Pensando en el

eterno retorno

Las hormigas no

han dejado cerrar el camino al puerto

Obreras de leña

verde

Se han llevado los

muebles al ombligo del patio

Desterrados

los dioses, las hormigas se llevan lo que encuentran para forjarles otro universo

en el que puedan superar esta etapa de hombres deprimentes, a los que tan solo

pudieron heredarles la belleza, las palabras y la angustia de la orfandad. El

poeta propone, en un comienzo, otra hipótesis para esa titánica tarea; a lo

mejor los dioses piensen en retornar algún día; sin embargo, acepta, para nada

desesperanzado, que desmantelan su casa porque en el fondo sabe que en el otro

mundo las hormigas le erigen la felicidad de otro espejismo.

Luego

de las hormigas, las chicharras; inevitable evocar a Lucas (Seltzer, 1986) y su obsesión

por los insectos mientras deambula por la amistad, la adolescencia, el amor, el

desamor y el problema de adaptarse a entornos en los que el estudio de la

naturaleza condena el asombro al ostracismo; Lucas es un poeta. Los tiempos

exigen fútbol y frivolidad para compaginar con ese armatoste etéreo que es

vivir, como si la vida fuera un paseo eterno por un centro comercial. La

cuestión es que se trata de la oscilación entre Eros y Tánatos mediada por un

caparazón vacío, ya no como el de la mantis religiosa de José Watanabe (2013),

en el que se alcanza a sospechar la dignidad de los vencidos, sino el caparazón

que dejan las cigarras luego de sus dos semanas de pasión: “-armadura de

guerrero fantasma- / es como si estuviera hecha/ de canto o de suspiro” (Poema

Chicharra).

El poema

de Watanabe aparece publicado en el libro El

huso de la palabra (1989), y un lustro después, desde Puerto Escondido,

allá en el Caribe colombiano, el poeta Luis Miguel Rodríguez le responde con

una pintura oriental, en la que retrata a la cigarra, ya bajo la forma de la

“armadura de guerrero fantasma”; sin embargo, ahora se puede interrogar al

samurai Watanabe sobre la sustancia de la que está hecha la armadura de ese

otro guerrero fantasma de la mantis religiosa, detenido ahí, junto al caparazón

vacío de la chicharra del Caribe. La pequeña muerte supone un museo de cuerpos

detenidos, “corazones entablillados” a destiempo por los mecanismos alquimistas

del amor; al final, canto o suspiro, o tan solo unas palabras de agradecimiento

es lo que queda, buscando detener el torrente de la poesía, como piedras adormiladas

bajo el agua.

|

| Esteban Vega, Luis Miguel Rodríguez Álvaro Neil Franco Patricia Zainea y Paty Martínez |

En el

poema “Alacena” la presencia de otros seres en el mismo espacio; rumores, la

crepitación en la memoria, la revelación de otras voces entre las vajillas que

atravesaron caminos, mares, tormentas resguardadas en guacales, en baules,

junto a cubiertos de plata, como trofeos o amuletos ganados por nuevas

generaciones, alejadas del trasegar de los ancestros, pero herederas de los

rituales que convocan la inmovilidad para que el ser respire.

Los

poemas de Puerto Escondido mantienen

la tradición de seguir a los personajes de la saga; de la alacena que resguarda

los trofeos y la memoria épica de los antepasados,

sigue la anciana que ha mantenido a la familia también con las costuras, la

máquina, los hilos, las agujas, las telas y la paciencia de quien teje la tarde

para que al llegar la noche, la familia descanse:

Costurera

Dices que has pedaleado

lo necesario

Para alcanzar la

eternidad

Entrados los años

La artritis comerá tus

huesos

Y sólo habrás visto la

vida

Desde la ventana

Inevitable

sentir la dureza entre los versos; la furia y la resignación se funden para que

el lector pueda comprender que la finitud consiste en estar a merced de la

belleza, de lo insondable y de la enfermedad que carcome el poco tiempo que

soporta ese acto de comprensión. Pedalear en esas máquinas para mantener a la

familia o zurcir la decencia y el corazón del hogar, es un acto heroico, y por

esta razón, al final solo se habrá visto la vida desde la ventana. En esos

trazos, los versos del encierro; habrá que aprender a leer las costuras a ver

si se aleja un poco el peso demoledor del poema. Y entre telas y telas, trajes,

cortinas, disfraces, amores y retazos, los puertos del Caribe y el Pacífico,

cejijuntos, siameses, mientras suena un porro, una cumbia, un currulao. Los

poemas hermanan los puertos escondidos en las costas colombianas, porque la

costurera, el insecto, también es María Palito; un homenaje a la

reina de la fiesta porteña, una mujer que reivindica el mito femenino a través

del folclor; María Klínger (UnidelPacífico, 2013), amiga de Enrique

Buenaventura, se ha ganado la vida como costurera durante muchos años; hizo del

currulao, de la fiesta y de las costuras, estrategias para dar a conocer los

ríos que desembocan en el Mar del Sur, esos otros puertos develados a través

del cuerpo y la danza, como si los estuvieran viendo con asombro, los

descendientes tristes de Vasco Núñez de Balboa.

|

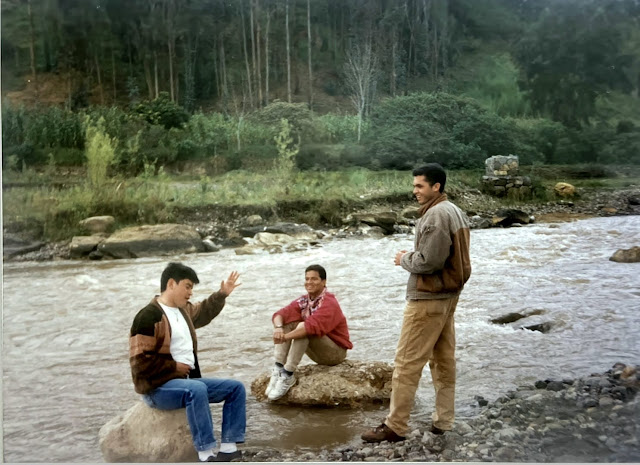

| Paty, Migue y el Maestro Jorge Eliécer Ordóñez |

Así el poema de la

costurera nutre el poema sobre “María Palito” hasta continuar hilando la

poética de Lucas, y ceder hacia el asombro ante la abismal belleza de los

insectos; a éste universo insectario ahora llega el insecto palo: “Apareces del

silencio … a enfrentar los molinos de viento/ que he construido para ti // Y

cuando te hayas marchado/ te buscaremos en los regazos de la fábula” (poema

María Palito). La oscilación poética de Rodríguez nos sumerge en los

intersticios del asombro, territorios a los que las hormigas se han marchado a

construir el universo en el que se refugian los ausentes, y en el que el lector

siente el vértigo de las imágenes capaces de estremecer el espíritu. En sus

poemas la fragilidad de las criaturas como en el caso de la codorniz y su canto

sobre la hojarasca, mimetizada en los recuerdos; total, así son el amor y la nostalgia: “Como si las líneas de tu

cuerpo/ Se hubieran borrado de mis manos” (Rodríguez, sf).

En Puerto Escondido, Luis Miguel Rodríguez consigue que la fábula sea

un insecto; ahora son los grillos quienes marcan el compás de la pérdida. El

poema “Saira” es doloroso y su carga simbólica, diciente; se parte de la

relación entre el nenúfar o loto y los grillos; las flores se abren en la noche

y simbolizan el más allá, y entre el jardín nocturno y florecido, los grillos

interpretando la luna, ese viento silencioso que sale a deambular por las

planicies. Las hormigas, en su titánica tarea, han vaciado los cementerios en

primer lugar, porque solo así se puede construir el otro mundo desde la raíz de

los ancestros. A los vivos les queda el ritual de la búsqueda, desenredando la

madeja de la memoria, o interpretando la música de la ausencia, como en el poema

“Luciérnagas”; allí la oscilación entre lo urbano y el entorno que lo circunda,

resguardando la naturaleza y sus lenguajes cargados de nostalgia, ante el

avance de las máquinas destructoras de los espacios en los que las criaturas

realizan sus rituales. Asombra la dimensión de la desolación en la poética de

Rodríguez. El aviso de neón abre el

cauce de los recuerdos y se evocan las luciérnagas y emerge la marca del amor,

hasta que el apocalipsis lo arrasa todo: “Ojala en tu ciudad/ Todavía se puedan

contemplar las estrellas”

En el poema “Libélulas”

ya es evidente la construcción del insectario, y, por lo tanto, del apocalipsis

de los élitros; la colección de criaturas para la satisfacción de la demencia;

la relación entre el ritual cristiano de la crucifixión es el mismo que padecen

los insectos en manos del coleccionista, o el mismo que padecen los animales en

manos del carnicero o bajo la tutela del administrador del zoológico, o del

cazador, o del científico deshumanizado en el laboratorio, o del imbécil que

defiende la tortura como expresión cultural. Al margen de ese horror padecido

por las criaturas, se encuentra la memoria deteriorada bajo el yugo del tiempo,

esa ficción que da cuenta de la finitud de lo humano. De libélulas y hombres, caballitos del

diablo, prestos para encarnar la pasión y el holocausto, pasamos al umbral

hasta conocer a Lilith, la primera mujer en dejar el paraíso y extraviarse en

los meandros del cuerpo hasta encontrarse. En las manos de Lilith, en las

cicatrices de su piel, dejadas por las heridas que le dejó el Edén al atreverse

a exigir poder mirar a los ojos al amor y a la muerte, yacen las pulsiones de

otros puertos escondidos, de otras naves afortunadas al arribar a esas orillas,

lejanas del mundo y su crueldad, protegidos apenas con el caparazón de la

corriente y de la nave, a la entrega del fuego de esa carne que es espíritu:

Una mujer me llama

…

no se deja alcanzar

siempre desaparece con el canto del primer

gallo

pero vuelve cada noche

a dejarme una ración de vida

una noche de estas, esa mujer

me esperará de este lado del sueño

y yo, como siempre, no estaré preparado

para amarla

(Lilith, Rodríguez, sf)

A lo mejor Adán escribe

el poema; de eso se trata la poesía, del envés de la fábula; ¿por qué no pensar

en un diálogo, en una negociación, en un trato en el que Lilith y Adán logran

acordar el cese de las hostilidades hasta rejuvenecer el amor a la distancia?

¿Lilith nació de otra costilla? ¿Era un ángel? ¿Era ella la manzana del paraíso

acechada por la serpiente que ahora yace sola en ese lugar vacío? El poeta

sigue la senda de sus ancestros e imagina el paraíso bajo la forma de un

“Astillero”; en el poema, el amor que se derrumba, que se distancia, que no es

más que cuerpos navegando en otros cuerpos; encuentros válidos y valientes como

esas Aves de paso que canta Joaquín

Sabina (1996), o el habitar en la mitad

de la respuesta de Ruben Blades en Caja

China

|

| Migue, Leonardo Franco, Pedro Martínez, Álvaro, y las Patricias |

El poeta es un amoroso;

enseña que cada día debe ser una posibilidad de dar sentido a todo, a pesar de

todo, y en ese equilibrio propone la pasión y la belleza como posibilidad de

sentido; en el poema “Astrolabio” el pregón del desafío: “Vivo del amor como de

la palabra/ …/ Ven y dime que me amas/ Y levantaré las velas/ Como un barco

nuevo que parte”

aquí

los muertos asisten a la cotidianidad de las cosas

desde

un café cerrero, hasta el tarareo

de

ese viejo bolero que no murió con el amor”

(Rodríguez, sf)

Ese viejo bolero que no

murió con el amor, dice el poeta, mientras los muertos asisten a la fiesta. ¿Qué

haría Rubén Blades con ese verso?... El puerto termina siendo entonces un lugar

para la serenidad y la nostalgia, y el regreso la posibilidad de repensar las

cicatrices del viaje. Sin embargo, hay que saberlo, la herrumbre salitrosa no

concede espacio para la piedad, y en ese transcurrir que es vivir, todo es

molido o abrasado por la expansión de una sustancia similar a la saudade y al

salitre. Entre el óxido y el olvido, la pátina es comparable con la sabiduría y

la tranquilidad, y debajo, como un párpado, el sentido de las cicatrices, de lo

observable a lo largo y ancho del camino.

En la nostalgia, la

jubilación, la pensión, los sueños, la sombra del amor, los misterios que

habitan en el silencio de la experiencia, mientras las plantaciones, o el

planchón que hace el último viaje, o las vacas que congregan sus sueños en las

puertas mientras la noche va subiendo desde la yerba, son la atmósfera para que

la lámpara de quien espera en la otra orilla, comience a trazar, o bien, la

ruta del regreso o el sendero que ha de llevarlo a hacer parte de la

cartografía de los ausentes.

El libro explora una

carga de dolor tremenda. Se palpa entre líneas y hace parte de la oscilación de

una poética que ilumina y reverdece hasta que el lector comprende la simbólica

de las imágenes. El poema “Ábaco” logra depurar el impacto de la poética que

roza la carga emocional. Una garza en el crepúsculo en la orilla del río: “Las

garzas vuelan en parejas/ y hoy estarás ausente para contarlas”

|

| Sentados Álvaro y Migue De pie Esteban |

Del amor a la tristeza,

elementos que contrastan en todo puerto escondido,

mientras la memoria yace bajo la superficie de la herrumbre, serena, porque

“Nadie se atreve a desempolvar la caoba que dormita”; a lo mejor esto “puede

ser inoportuno”.

El libro termina siendo

un repaso por ese mapa delineado a lo largo de una vida. ¿Qué más habrá trazado

Luis Miguel Rodríguez luego de sus cuadros, de sus poemas, de su prosa cálida y

cuidada? ¿A dónde lo hubieran llevado su ironía y su agudo sentido del humor?

El poema dedicado a la memoria de “Javier Lara” es antológico; el lector hasta

se imagina al compadre Javier desternillado de la risa, en su velorio o en el

más allá, así como debió hacerlo Gómez Jattin o hasta el mismo Gaudí, quien

termina sus días de la misma manera. ¿Cómo no ejercer la ironía en momentos

como ese, en los que la muerte ha puesto en jaque la cotidianidad? ¿Qué más

habría escrito el poeta, a la vera del camino que eligió, si el Transeúnte se hubiera impuesto sobre los

demás jurados? El poeta en ese entonces, quizás habría llevado el temblor de su

poética hasta el límite, seguramente, habría remado hasta la sombra de sus

designios, a mostrarnos el reino que construyeron las hormigas, mientras los

asesinos arrasaban el país: “El cebú vela con sus eternas ojeras/ los aparejos

de la muerte// En el sueño/ el matarife asesta su mejor golpe”

Referencias

Rodríguez, L. (sf). Puerto Escondido. Tunja:

Inédito.

Wang, W. (Dirección).

(1997). Caja China [Película].

Watanabe, J. (2013). Poesía

completa. Valencia: Pre-Textos.

Cuando Tunja era una fiesta, como dice el gran Germán Diego Castro

[1]Cuenta la leyenda que Ricardo García Perdomo, el compositor cubano nacido en Cienfuegos, en 1917, vio a una mujer una sola vez -supongamos que Helena- y quedó tan impresionado por su belleza que le escribió unos versos... los anotó, y años después serían el origen del bolero Total, grabado por Celio González en 1959, junto a la Sonora Matancera. El bolero también es conocido en versiones de Lucho Gatica y Olga Guillot.

Comentarios

Publicar un comentario

Te invitamos a que comentes nuestras publicaciones y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube MnemósineQuebec